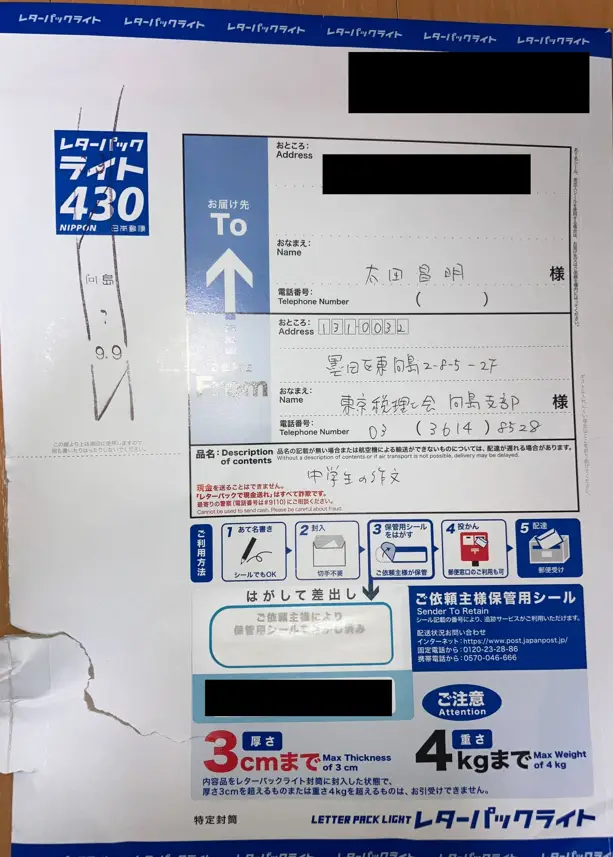

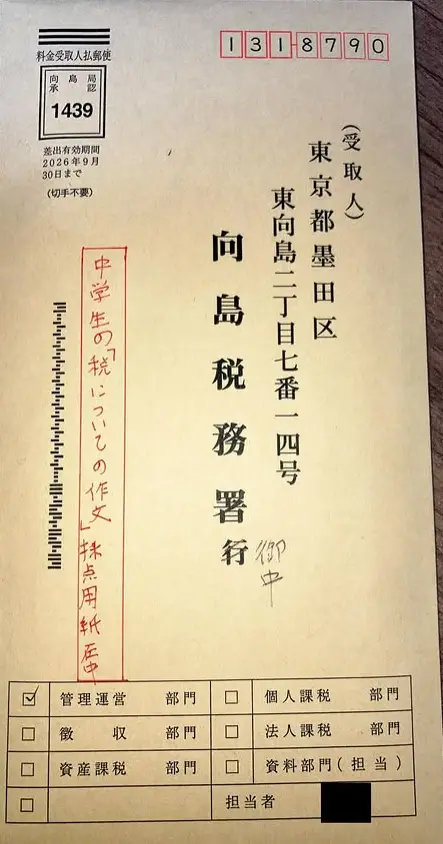

令和7年度の中学生の「税についての作文」の採点者に選ばれたため、応募作品中、税務署からある程度絞られた10作品について採点を行いました。

採点基準は非公開のため、詳細は述べませんが、あくまで「作文」であるため、一般的な国語の作文の採点基準とは大きく相違ないと考えています。

作品を読み比べる中で、「この書き方は伝わりやすい」「こういうテーマなら深く掘り下げられる」という共通点が見えてきました。

本記事では、その経験をもとに、これから作文に挑戦する中学生の皆さんに向けて、書きやすいテーマ選びや文章の工夫について紹介します。

大切なのは「完璧に仕上げること」よりも、「まず書いてみて、自分なりに学ぶこと」です。

難しく考えすぎず、アウトプットの練習台として挑戦してみてください。

以下の募集要項を見ると、余計に難しい(自由研究で何をしていいのか分からない状態)と感じますが、そういった生徒向けに、最初の書き始めの抵抗感をなくすきっかけになれば幸いです。

テーマ:税に関すること

内容が税に関するものであれば、何でも構いません。

例えば

- 税のしくみや使われ方について家庭などで見聞きしたこと

- 税の申告や納付に関して思ったこと

- 学校などで税について学んだときに感じたこと

※ 応募作品は本人が創作したもので、未発表のものに限ります。

令和7年度 中学生の「税についての作文」募集要項

太田昌明(公認会計士・税理士)

2014年 EY新日本有限責任監査法人 入所

2021年 ニューラルグループ株式会社 入社

2022年 株式会社フォーカスチャネル取締役 就任

2024年 太田昌明公認会計士事務所 開業

2024年 太田昌明税理士事務所 開業

2024年 ARMS会計株式会社 設立

2025年 東京税理士会向島支部 幹事(役員)【税務支援対策部】

書き始めの抵抗をなくすためのステップ

作文を書く前は「何から書けばいいかわからない」と思うのが普通です。

書きやすくするためのステップを以下のようにしてみましょう。

- テーマをざっとリストアップする

思いつくことを5〜10個。家庭の話、学校の話、将来の話など。まず悩まず書き出す。 - どれが一番書けそうか選ぶ

体験がはっきり思い浮かぶもの、自分の考えが言いやすいものを選ぶ。 - 「何を伝えたいか」を1文でまとめる(主張)

例:「税金は私たちの身近な生活を支えている」「将来のために税は使われている」など。 - 構成を簡単に考える(3つくらい段落)

①はじめに(主張+テーマを選んだ理由)

②本文(体験・具体例+そこから考えたこと)

③終わりに(主張を再提示+自分の思い・将来への展望など) - 書いてみて、読み返してみる

書いた後に、「分かりにくい → 書き直す」「具体例を増やす」「結びをもう少し自分の言葉にする」など少し手を入れて完成度を上げる。

※AIにレビューさせるのも有効な手段です。ただし、ゼロから文章をAIで生成すると、オリジナリティが失われるため、まずは下手な文章や日本語、箇条書きでも良いので、自分で書くことが重要です。

何を題材にして書けばいいのか|題材選びのポイント

「税についての作文」と聞くと、どんなテーマを選べばいいのか迷う人も多いでしょう。

けれども、難しく考える必要はありません。

作文の題材を考えるときは、まず自分の生活や体験の中で「税金が関わっているもの」を探すことから始めるのが良いでしょう。

その中でも、とくに自分が実際に見聞きした出来事を手がかりにすると、書きやすい題材を見つけやすくなります。

大切なのは「あれもこれも」と広げすぎず、候補の中から不要なものを削り落として、焦点を絞る視点を持つことです。

例えば、以下のような考え方もあります。

- 学校生活から探す

給食や教科書、体育館や校舎の修繕など、日々の学校生活にも税金は活用されています。こうした題材の中から一つに絞り込み、自分なりに調べたり感じたことを書き添えることで、作文に深みを持たせやすくなります。

※例えば、給食一つとっても「作る人はどのように雇われているか」「材料はどこから仕入れるか」「食べ物を運ぶのはどうしているか」等、漠然と「給食には税金が掛かる」から深堀することが可能です。 - 地域や暮らしから考える

公園、図書館、道路整備、ごみ収集など。普段は意識しないけれど、身近な公共サービスは税によって支えられています。

※町の施設を一つ取り上げて、そこを徹底的に調べる(ネット、AI、人から訊くなど) - 家族との会話から学ぶ

家族が働いて納めている税金、親が務めている会社、医療費や年金など、家庭の話題に出てきたことを題材にするのも有効です。

※親は税金を納めていて知見もあるので、子供はまず親の考えを模倣するのも立派な手段の一つです。他人の親(世間の大人)とは距離感などの条件が違うので、人と被るケースも少ないと思われます。 - 将来の夢と結びつける

例えば「医師になりたい」「環境を守りたい」といった夢と、税金の使い道を結びつけて考えると、オリジナリティが出やすいです。 - 自分のことだけを考える

「社会のため」「人のため」など考え過ぎると収集が付かなくなるので、「自分はいくら税金取られるのか」「自分が損してまで得られるメリットはあるのか」といった自分事で考えるのが一番分かりやすいです。

※自分のことを考えられない時点で人のことを考えても仕方ないので、まずは「自分の損得に関係するところ」から調べるのが良いでしょう。

上記は考え方の一例ですが、題材を選ぶときは、知識より実感を大切にすると書きやすくなります。

※極論、「税」という制限の中で、自分の好きなことだけを書くのが一番書きやすいです。

難しい制度や仕組みを説明するよりも、「自分が感じたこと」「こうなったらいいな」という思いを出発点にした方が、読む人にしっかりと伝わる作文になります。

採点者としては、「無難なコピペ、金太郎あめ」のような作文はつまらなく、また、読んでも「書き手の想いや熱量」が伝わってきませんので、マイナス評価になりやすいです。

| 選び方の視点 | 具体例 | 書きやすさの理由 |

|---|---|---|

| 身近さ | 学校の設備、通学路、公園 | 体験を思い出しやすく、具体的に書ける |

| 体験性 | 家族との会話、自分の利害に関わること | 「自分の言葉」でまとめやすい |

| 将来性 | 自分の夢や進路と税金の関わり | 考えを広げて深みを出しやすい |

「採点しやすい原稿」「高得点を付けやすい原稿」について

採点者の立場から見ると、内容そのものの良し悪し以前に、「読みやすいかどうか」で大きく差がつきます。

つまり、採点しやすい原稿は、読み手にストレスを与えない原稿です。

まず、文字数や段落分けといった基本的なルールを守っていることが大前提です。

原稿用紙を正しく使えているか、句読点が適切か、字が乱雑すぎないか。

こうした基本が整っているだけで、印象は大きく変わります。

次に、文章の流れが分かりやすいことが重要です。

冒頭で「自分の意見」や「問題提起」を示し、その後に具体例や体験を述べ、最後にまとめ・結論で締めるという流れができている作文は、読む側にとって評価しやすくなります。

※大人の世界でも、結論が無い文章は、読んでいて「筆者は結局何が言いたいのかよく分からない」ので地獄です。

さらに、高得点を付けやすい原稿には共通して 「自分の言葉で考えを伝えている」という特徴があります。

インターネットや教科書からの知識を並べるだけではなく、「私はこう思った」「自分の生活の中でこう感じた」という視点があると、オリジナリティが出て、自然と評価が高くなります。

※もちろん、調べるという点では、知識を整理して書き並べるのも大事な勉強です。

つまり、採点者に「読みやすい」「なるほど」と思わせる作文こそが、高得点を狙える作文なのです。

採点しにくい原稿・ありがちな失敗例

採点をしていると、「内容は悪くないのに、評価しづらい」と感じる原稿に出会うことがあります。

共通しているのは、読みづらさや構成の曖昧さです。

以下は、よくある採点しにくいパターンの主な例です。

- 段落がない/文が途切れない

読む側がどこで区切ればよいか分からず、伝わりにくい。 - 主張がない作文

「税は大事だと思います」だけで終わり、理由や体験が書かれていない。 - 知識だけを並べる作文

インターネットや教科書の文章を写したようで、自分の考えが見えない。 - 誤字・脱字・表現の乱れが多い

読みにくさが積み重なり、内容の良さが伝わらない。

採点しにくい原稿は、内容が悪いのではなく、「自分の考えが伝わってこない」という共通点があります。

作文は「知識の発表会」ではなく、「自分の気づきや体験をもとに考えを表現する場」だという意識を持つことが大切です。

採点者の視点から見た「評価しづらさ」の比較表

| 原稿の特徴 | 採点しやすい | 採点しにくい |

|---|---|---|

| 構成 | 主張→具体例→まとめが明確 | 話があちこち飛んでまとまりがない |

| 表現 | 読みやすい文章・自分の言葉 | 誤字が多い・難しい言葉を誤用 |

| 内容 | 体験や意見が書かれている | 知識だけで感想がない |

| 印象 | 読後に「なるほど」と思える | 読み終わっても何を伝えたいか分からない |

採点経験からわかった「伝わりやすい書き方」のヒント

私が10作品を採点する中で、「いいな」と感じる作文に共通していた点を以下にまとめます。

これらを意識すると、作文がより読みやすく・印象に残るものになります。

- 冒頭でテーマや主張を明確にする

「私は、税金は○○のために大切だと思う」のように、自分が何を伝えたいかを最初に示すことで、読み手に目的が伝わります。 - 具体的な体験・場面が入っていると強い

「例えば」「私の家の近くで」「学校で使われている○○」など、具体例があることで「実感」が伝わります。 - 因果関係を考えて書く

「なぜそう思ったか」「その結果どう感じたか」「それからどうしたらいいか」など、「原因 → 自分の考え → 結び」に流れる構成。 - 「自分の考えや感じたこと」で締める

知識や事実だけで終わらず、「だから私はこう思う」「こんな税の使い方があったらいい」など、自分の意見や希望を加えると、作文全体が生き生きとしてきます。 - 語彙や表現を工夫するが、難しくしすぎない

難しい言葉や専門用語は、正確に使えるならよいですが、無理に使おうとして分かりにくくなるより、自分の言葉でシンプルに書いたほうが理解されやすいです。