中小企業庁の「ミラサポ」は、補助金に欠かせない情報が掲載されています。

特に昨今注目されている賃上げについては、「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト(ミラサポ)」に最新の制度や支援策が分かりやすく整理されており、大変充実した情報が掲載されています。

補助金関係については、必ず「ミラサポ」のHPを確認しましょう。

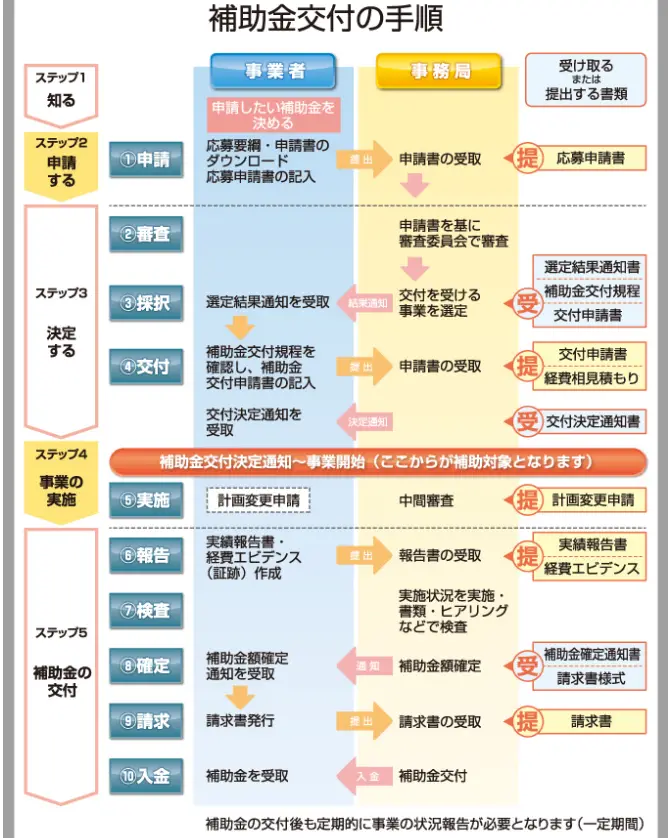

補助金を利用する流れとしては、ざっくり以下のイメージです。

- ミラサポを確認

- 自社で使える補助金を確認

- 申請要件・必要書類を満たしているか確認

- 審査・採択

- 補助金対象の設備等を購入

- 入金

その他おすすめの情報ページは、以下のとおりです。

- 経済産業省・中小企業庁「ミラサポ」

- J-Net21「支援情報ヘッドライン」

- 各省庁(特に、国土交通省や観光庁)

- 商工会議所

- 都道府県や各市町村

各省庁や市町村、商工会議所等の補助金の一例(過去に終了したものを含む)

- 国土交通省「交通DX・GXによる経営改善支援事業補助金等」

- 国土交通省「内航海運輸送力向上事業費補助金」

- 国土交通省が補助「被害者保護増進補助金」

- 国土交通省「中小物流事業者の労働生産性向上事業(テールゲートリフター等導入等支援)」

- 観光庁「観光振興事業費補助金(地方部における観光コンテンツの充実のためのローカルガイド人材の持続的な確保・育成事業)」

- 観光庁「観光振興事業費補助金(世界に誇る観光地を形成するためのDMO体制整備事業)」

- 観光庁「観光振興事業費補助金(「食」の力を最大活用したガストロノミーツーリズム推進事業)」

- 観光庁「観光振興事業費補助金(歴史的資源を活用した観光まちづくり推進事業)」

- 商工会議所「小規模事業者持続化補助金」

(小規模事業者持続化補助金の事務局サイト) - 東京都「TOKYO補助金サーチ 見える化ボード」

このように、適切に情報収集すれば、専門家に依頼しなくても自力で補助金申請を行うことは十分可能です。

とはいえ、日々の業務に追われながら専門的な制度の理解や最新情報を追うのは、時間的・精神的な負担が大きいのも事実です。

そのため、必要に応じて専門のコンサルタントに依頼することは、有効な選択肢となります。

本記事では、補助金制度の概要に加え、補助金コンサルタントを利用する際の注意点や、上手な活用方法について詳しく解説しています。

当会計事務所も補助金のコンサルサービスを提供しており、相談を受け付けております。

太田昌明(公認会計士・税理士)

2014年 EY新日本有限責任監査法人 入所

2021年 ニューラルグループ株式会社 入社

2022年 株式会社フォーカスチャネル取締役 就任

2024年 太田昌明公認会計士事務所 開業

2024年 太田昌明税理士事務所 開業

2024年 ARMS会計株式会社 設立

2025年 東京税理士会向島支部 幹事(役員)【税務支援対策部】

行政書士法改正で「補助金を代行する怪しい業者」は排除へ

2025年の行政書士法改正により、無資格者による補助金申請代行が事実上できなくなる方向が明確化されました。

補助金申請は「官公署に提出する書類作成」に該当するため、本来は行政書士などの有資格者が担うべき業務です。

一方、中小企業庁は最低賃金引上げの影響を踏まえ、IT導入補助金・ものづくり補助金・省力化投資補助金など、年度後半に向けた大規模な公募を開始しています。

補助金はチャンスが広がる一方で、無資格の「怪しい補助金コンサル」も増えています。

本記事では、次のような内容について、事業者目線で整理して解説します。

- 行政書士法改正で何が変わるのか

- 主要補助金の紹介

- 採択率を高める申請のポイント

- 社労士のみが扱える「助成金」との違い

行政書士法改正で「補助金ビジネス」がどう変わるか

行政書士法改正により、以下が明確に違法と整理・認知されつつあります。

無資格者の補助金申請書作成代行

補助金申請書は「官公署に提出する書類」に該当するため、以下は行政書士業務に該当します。

- 代行

- 代理提出

- 書類作成の請負

行政書士資格がない者が上記の業務を行うと「行政書士法違反(非行政書士の業務独占違反)」になります。

成果報酬型の「丸投げ補助金代行」の禁止

よくある「着手金0円。採択されたら◯%!」というモデルは、その多くが無資格者の代行業務です。

今回の改正により、恐らく取り締まりが強化されると考えられます。

許される範囲

以下については、問題ありません。

- 自社の補助金申請(内部事務)

- 行政書士の指示のもと行う資料収集など補助業務

補助金の「申請代行」や「書類作成」を商売として行う場合、行政書士資格が必須となります。

代表的な補助金の紹介

補助金を活用する際は、「どこまで自社で対応し、どこから専門家に相談するか」を早めに決めておくことが、採択とスムーズな受給のためのポイントです。

IT導入補助金

中小企業庁は2025年、過去最大の最低賃金引上げを受け、IT導入補助金に賃上げ対応の優遇措置を新設しています。

(参考:最低賃金引上げに向けた「サービス等生産性向上IT導入支援事業」の制度変更について)

IT導入補助金は、人手不足が深刻化する中小企業・小規模事業者に対し、業務効率化やDX化、省力化・省人化を目的としたITサービス導入を支援するための制度です。

引用:IT導入補助金サイト

ITツール(ソフトウェア・SaaS等)それ自体のみでなく、導入相談のサポートも補助金の対象になります。

- ECサイト、会計ソフト、POS、予約システムなどが対象

- 賃上げ要件を満たすと補助率が上昇する仕組みを導入

- 手続き難易度は中程度

※参考:IT導入補助金サイト

賃上げをする企業は特に積極支援の対象となるため、採択率が有利になる傾向があります。

ただし、補助金が採択されるためには、生産性の向上を具体的に示すことが重要です。

(専門性が高い分野になるため、分からない場合は、コンサルタントといった専門家に相談しつつ、申請をすることになります)

ものづくり補助金

ものづくり補助金は、モノづくり・DX・省力化投資を支援する代表的な補助金です。

引用:ものづくり補助金のご案内

製造業だけでなく、サービス業・小売業・建設業など幅広い中小企業が利用できる設備投資系の補助金です。単なる機械購入の支援ではなく、「生産性の大幅向上」や「省力化」を実現する取り組み全体を後押しする制度という点が特徴です。

- 生産設備、ソフトウェア、IoT導入などが対象

- 金額規模が大きく、審査は厳しめ

- 事業計画の完成度が採択を左右する

ものづくり補助金は補助額が比較的大きく、100万円規模の省力化投資から、1,000万円クラスの設備投資まで幅広く対応できます。

(※最新枠は公募開始時点の要領を要確認)

この規模の補助金は、資金繰りの観点でもインパクトが大きいため、「新しい設備を入れたいけど、コストが重い…」という企業にとって、導入を後押しになります。

ただし、ものづくり補助金は競争率が高い補助金のため、「なぜこの設備が必要なのか」「どのように生産性が上がるのか」「売上や粗利にどう効くのか」を、数字ベースで示すことが採択の鍵になります。

事業承継・M&A補助金

事業承継・M&A補助金は、後継者不足に悩む中小企業が、第三者への事業承継(M&A)を円滑に進めるための費用を支援する補助金です。

中小企業の廃業が増える中、国は「事業をつなぐ」ことを重点政策に掲げており、後継者問題の解決や地域経済の維持を目的として毎年のように公募が行われています。

一般的に、M&Aには想像以上にコストがかかります。

- M&A仲介会社への手数料

- 財務・DD(デューデリジェンス)費用

- 弁護士・会計士への専門家報酬

- PMI(経営統合)で必要なシステム投資・設備投資

事業承継・M&A補助金は、これら「承継の前後で必要になる経費」をトータルでサポートしてくれる補助金で、買い手企業にも売り手企業にもメリットがあります。

- 専門家報酬のエビデンス(見積書・契約書)が必須

- PMI(引継ぎ後の統合計画)が採択率に影響

なお、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)では、国が「M&A支援機関の登録制度」を設けており、補助金の対象となる専門家費用は、あらかじめ登録された支援機関が提供するサービスに限られます。

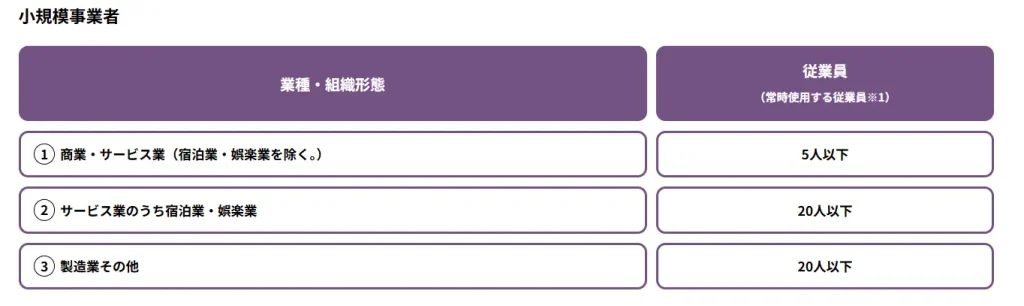

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、個人事業主や従業員20人以下の小規模企業が、販路開拓や売上アップのために使える、もっとも身近で使いやすい補助金です。

引用:全国商工会連合会

幅広い経費が対象で使い勝手が良く、例えば、以下のような投資が補助対象です。

- ホームページ制作、ネットショップ構築

- チラシ、パンフレット、看板制作

- SNS広告、リスティング広告

- 店舗改装、外装リニューアル

- 新サービス導入のための設備投資

- 予約システムなどのツール導入

- 新商品開発に必要な経費

特に飲食店、美容室、小売店、ネットショップ、士業事務所など、幅広い業種が活用しています。

小規模事業者持続化補助金の申請は、他の補助金に比べて難易度が低めです。

- 店舗改装、広告、ECサイト、設備導入など幅広い

- 低額だが使い勝手が良い

小規模事業者持続化補助金では、商工会議所(または商工会)が作成する「支援計画書」が必須書類となります。

この計画書は、事業者の取り組み内容を客観的に整理し、地域の支援機関としての視点から事業の実現性を後押しする役割を持っています。

また、採択においては、地域の特色を踏まえた取り組みであるか、事業者のストーリーが明確で説得力があるかといった「地域性」や「ストーリー性」も評価されるポイントです。

誰に向けて、どんな価値を提供し、その結果として地域や顧客にどんなメリットがあるのかを分かりやすく示すことで、計画の魅力がより伝わりやすくなります。

補助金申請の流れ(典型パターン)

補助金を活用する際は、「どこまで自社で対応し、どこから専門家に相談するか」を早めに決めておくことが、採択とスムーズな受給のためのポイントです。

引用:ミラサポ「補助金交付手順」

- 要件確認(公募要領)

- GビズIDの取得

- 事業計画書の作成

- 必要書類の準備

- 申請(電子申請が中心)

- 採択・交付決定

- 実績報告(証憑の提出)

- 補助金受取

以下、詳しく手順を追って解説します。

事前準備(最重要)

補助金は事前準備がすべてと言っても良いほど、このフェーズが大切です。

- 公募要領を読む(要件確認)

補助金のルールブック。行政文書に慣れていないと最初は難しく感じますが、ここを理解しないと書類は作れません。 - GビズIDの取得(必須)

電子申請に必須。取得に時間がかかるため早めに対応します。

(参考:中小企業庁「マンガでわかる「GビズID」」) - 制度の理解を深める

代表的な補助金(ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金)の公募要領で基礎を掴むのがおすすめ。 - 自社の必要資料の洗い出し

賃上げ枠などは追加資料が多いため早めの確認が必要。 - 必要な営業活動・見積取得の準備

相見積もりが必要な場合もあるため、早めの情報収集が必須。

AIを活用して公募要領の要点を抽出するのも近年は有効とされています。

公募開始・申請受付(書類作成フェーズ)

公募開始後は実際の書類作成に移ります。

- 事業計画書の作成(最重要)

事業者と専門家のヒアリングを通じて、政策目的に合致した実現可能な計画へ落とし込みます。 - 必要書類の準備

各補助金の要綱を確認し、準備をします。以下、代表的な書類の一例です。

・見積書(相見積必須の場合あり)

・決算書・確定申告書

・納税証明書

・定款・履歴事項全部証明書

・労働者名簿・就業規則(賃上げ枠) - 電子申請の実施

審査(書類審査+必要に応じて口頭審査)

申請後は審査期間となり、約1〜2か月程度が一般的です。

- 書類審査

計画書の整合性、政策との適合性、実現可能性などを審査。 - 口頭審査

法人代表者が対応。追加資料や説明が求められることもあります。

ここでのコミュニケーションは採択に影響するため、事前準備が重要です。

※外部専門家の同席は不可で、代表者1人で対応する必要があります。

- 書類審査

計画書の整合性、政策との適合性、実現可能性などを審査。 - 口頭審査(必要な補助金のみ)

法人代表者がオンラインで対応。追加資料や説明が求められることもあります。

ここでのコミュニケーションは採択に影響するため、事前準備が重要です。

交付申請・交付決定

※用語解説「交付申請」

採択後に提出する正式な申請手続き。

採択はあくまで「内定」であり、補助金を使って良いかどうかはまだ決まっていません。

交付申請では、以下のような書類を行政に提出し、補助事業として適正かどうかの審査を受けます。

- 実際に使う設備やサービスの仕様

- 見積書・契約内容

- 補助対象経費の詳細

※ここで不備があると差し戻しや減額が発生します。

※用語解説「交付決定」

交付申請を審査した結果、行政が「この内容なら補助事業として認めます」と正式に判断した状態です。

交付決定が出て、初めて補助事業を開始できます(契約・発注・支払いが可能になる)。

※交付決定前に発注すると「事前着手」で全額対象外になります。

審査に通過すると「採択」されますが、ここで安心してはいけません。

採択後に行う交付申請の内容次第では、「一部経費が認められない」「交付申請の作り直し」も頻繁に発生します。

採択後の正式手続きが終わり、行政が「補助事業として認めた時点」で初めて交付決定となります。

なお、「事前発注」は絶対にNG(違反すると全額補助不可)です。

よくある致命的ミスが「交付決定前に設備契約してしまった」というものです。

これは補助金の大原則に反するため、その経費は全額対象外になります。

- 機械設備を注文したり、購入契約を先に結んでしまう

- 工事会社へ見積依頼後、そのまま発注してしまう

- システム開発・アプリ開発の契約を先に締結してしまう

- リース契約やサブスク契約を交付決定前に開始してしまう

- 自己負担で工事や施策をスタートしてしまう(店舗改装・広告配信など)

- 口頭で「お願いします」と依頼してしまう(口頭契約扱いになる可能性)

- オンラインでの注文ボタンを押してしまう(ECサイトの機器購入など)

- クラウドサービスやソフトの無料トライアル開始(契約開始とみなされる恐れ)

- 契約書の日付を誤って「早い日付」で記載してしまう

- 補助事業と関連する仕入れを開始してしまう(材料品や備品など)

補助金では、「交付決定日より前に一切の支出・契約をしてはいけない」という原則が非常に厳格に運用されます。

そのため、少しでも曖昧なケースは専門家に相談し、必ず交付決定通知を受け取ってから契約・発注することが重要です。

補助事業実施期間(購入・契約・取組実施)

交付決定通知を受け取った後、実際に設備の発注をしたり、サービス導入を行います。

補助事業実施期間とは、交付決定を受けてから、実際に補助事業(設備購入・工事・システム導入・広告出稿など)を進める期間のことです。

この期間に実施した内容だけが補助対象となり、期間外の支出は一切認められません。

交付決定日より前の契約・発注・支払いは補助対象外(事前着手禁止)です。

補助金の実務では、このフェーズが最もトラブルが多く、慎重な管理が求められます。

- 仕様書の作成

- 見積書の取得

- 発注書または契約書の締結

- 計画どおりの取組実施

見積書、契約書(または発注書)、領収書、振込記録などの書類すべてに時系列の整合性が求められます。

私の経験でも、時系列を理解せずに補助金申請した業者が、クライアント企業(売り手)に理不尽なクレームを入れてトラブルになった例もあるほどです。インチキコンサルティング会社がよく把握していない点になります。

実施内容は「交付申請時の計画通り」に進めるのが原則で、「計画申請のとおり実施したか」を厳しく確認されます。

そのため、「仕様の変更」「金額の増減」「設備メーカーの変更」「投資内容の組み替え」といった変更は、原則できません。

※どうしても変更が必要な場合は、「軽微変更 or 変更承認申請」が必要となり、行政側の確認・審査を経る必要があります。

この手続きが遅れると、補助事業全体のスケジュールに影響するため、変更は慎重に判断する必要があります。

また、補助金では、経済産業省をはじめとする各省庁が、「支払いのエビデンス(証憑)」を非常に厳格に求めます。

そのため、「現金払い」はNGであり、基本的には支払い記録が残る「銀行振込・口座引落」で必ず支払いを行ってください。

- 現金払い

- 相殺(債権債務の相殺)

- 仮想通貨・ポイント・商品券などによる支払い

- 手形・小切手

- 分割払い

- クレジットカード払い(補助事業期間中に口座引落が完了しないとNG)

なお、補助対象費用(補助対象経費)は補助事業以外と混ざらないように区分管理が必要です。

確定検査(交付額の最終決定)

確定検査(確定審査)は、補助事業が完了したあとに、最終的に受け取れる補助金額を行政が決定するための工程です。

この審査によって、補助金の金額が最終確定します。

- 申請した金額通りに支給されるのか

- 一部の経費が認められないのか

- 補助金額が減額されるのか

補助事業が終わったら、「実績報告書」「経理書類(証憑)」を提出します。

- 実績報告書

- 領収書

- 請求書

- 契約書

- 納品書

- 写真・作業記録

- 銀行振込記録

行政側のチェックが厳しく、書類不備があると何度も差戻しになるため、専門家でも最も手間がかかる工程です。

(不正受給防止のため、事業計画書・交付申請・補助事業実施内容と一致しているかを徹底的にチェックします)

- 契約・発注・支払いの時系列が正しいか

- 交付決定後に発生した経費か(事前着手の禁止)

- 補助対象外の支払いが混ざっていないか

- 領収書の金額と振込明細が一致しているか

- 契約内容が計画書と一致しているか

- 写真や納品証明で「実際に事業を行った事実」が確認できるか

確定検査では、プレゼンや口頭説明は求められず、書類の正確性だけで判断されます。

つまり、どれだけ素晴らしい事業を実施しても、書類が揃っていなければ補助金は絶対に出ません。

補助金は「事務作業の制度」であり、事務精度の高さがそのまま支給額に直結します。

補助金請求・補助金の受取

補助金請求〜受取の工程は、確定検査で決定した交付額を、実際に事業者の銀行口座へ入金してもらうための最終手続きです。

最終的な交付額が確定したら、「精算払請求書」を提出し、補助金が銀行口座に振り込まれます。

補助金はここではじめて現金として事業者の手元に入ります。

※「交付決定=入金」ではないため注意が必要です。

なお、補助金によっては、受給後も数年間にわたり事業化状況報告が必要となるケースもあります。

採択されるためのポイント(専門家視点)

採択されるためのポイントは、以下のとおりです。

- 採択される計画書は「ロジック+数字+整合性」が揃っている

- 専門家の視点で採択される計画書の共通点は、

- 課題と解決策が論理的に整理されている

- 数字で効果を説明できている

- 設備や見積との整合性が取れている

- スケジュール・実行力に無理がない

- 国の政策テーマと一致している

- 読みやすい

これらを押さえた事業計画書は、審査員にとっても理解しやすいため、採択される可能性が大きく高まります。

以下、採択のポイントを詳しく解説します。

課題提示 → 解決策 → 効果の「流れ」が自然で論理的であること

審査員が一番重視するのは、「なぜこの投資が必要なのか」というストーリーの自然さです。

- とりあえず新しい設備が欲しい

- なんとなく売上を伸ばすため

- 効率化したいから

以下の点が明確。

- 現状の課題(作業時間が長い、人件費が増えている、売上機会を逃している)

- 課題の原因(現行業務の非効率、設備の老朽化、人員不足)

- 解決策(◯◯システム導入、◯◯機械の入れ替え)

- 導入後の効果(削減される時間、増える売上、改善される生産性)

この流れが明確であるほど、審査員が「なるほど」と納得できます。

数字で説明できていること(定量的説明が最も重要)

補助金の審査は定量評価が中心です。つまり、数字で語れない計画は採択されにくいということです。

- 生産性が○%向上する

- 作業時間が月●時間削減される

- 新規顧客が年間●人増える見込み

- 売上が前年比●%向上する

- 投資回収期間が●年である

「数字(エビデンス)」がある計画は説得力が段違いです。

投資の必然性が説明できていること

行政は政策目的に沿った投資を支援します。

つまり、「なぜ今この投資が必要なのか」「他の選択肢ではなく、この設備・サービスを選ぶ理由は何か」が説明できることが採択につながります。

審査側が最も嫌うのは、なんとなく設備を買おうとしている申請です。

事業計画と申請内容が一致している(整合性がある)

採択率を下げる大きな要因が、事業計画と申請内容の整合性が取れていないケースです。

- 申請ではA機械を導入すると書いているのに、事業計画は別の機種

- 工事内容が計画とズレている

- 導入目的と設備仕様が合っていない

事業者の「強み・実績」が明確に示されている

審査では、事業者としての実行力も評価されます。

- 過去の売上推移

- 自社の技術力

- 自社の地域でのポジション

- 顧客からの信頼

- 他社との差別化ポイント

これらが明確だと、「この企業なら補助事業をしっかり実施できそう」と判断されやすいです。

● ⑥ 国の優先テーマ(賃上げ、DX、省力化など)と一致している

補助金は政策目的に基づいているため、国が今何を重視しているかは採択に直結します。

- 賃上げ

- 最低賃金対応

- DX・IT化

- 省力化・省人化

- 生産性向上

- 地域経済の活性化

特に「賃上げの実施」「生産性を高める取り組み」は大きな追い風になります。

事業計画のスケジュールが現実的であること

審査員は、計画が「現実的に実現可能か」もチェックします。

- 納期の長い設備を、短期間の事業期間で導入予定

- 工事日程が詰まりすぎている

- 変更申請必須の内容なのに無理やり計画に入れている

事業の実行性が低い計画は採択されません。

補助金は税金で賄われるものであるため、銀行融資より相当厳しいと考えるべきです。

文章が読みやすい(構成が明快)

採択率を上げる隠れた必勝法がこれです。

審査員は何十件、何百件という申請書を読むことになります。

そのため、シンプルで整理された文章の方が圧倒的に評価されやすいです。

- 結論ファースト

- 箇条書きの活用

- 主語・述語を明確に

- 事業計画のストーリーが明解

- グラフ・表で視覚的に理解しやすくする

「読みやすさ=審査員の理解スピード=採択率」となり、採択率に直結します。

補助金コンサルタント活用のポイント

補助金申請は、自社だけで進めることもできますが、実際には書類作成・要件確認・証憑管理など専門的な作業が多いため、専門家(コンサルタントや行政書士)のサポートを得ることで成功率が大きく変わります。

特に、ものづくり補助金やIT導入補助金のように競争率が高く書類が複雑なものほど、専門家の活用価値が高まります。

以下では、補助金申請でコンサルタントを上手に活用するポイントを詳しく解説します。

事業計画書の質が採択を左右するため「プロの視点」が有効

補助金の審査は文章の読みやすさ・論理構成・定量的根拠が重視されます。

コンサルタントは、以下のようなプロの視点で調整が可能であり、計画書の完成度が大きく向上します。

- 課題の整理

- 数値データの抽出

- 採択されるための論理構成

- 国の政策との整合性

見積書・契約書の整合性チェックで「ミスを未然に防げる」

補助金の差戻し理由の多くは、以下のような実務的なエラーです。

- 見積書と計画書の不一致

- 契約書の記載漏れ

- 設備仕様の矛盾

- 日付ミス(事前着手扱い)

専門家はこの部分のチェック経験が豊富なため、交付申請や実績報告でのトラブルを回避できます。

事前着手・現金払いなどの「NG行為」を防げる

補助金は制度が複雑で、知らないうちに以下のようなNG行為をしてしまうことにより、補助金が不支給になるケースが多いです。

- 交付決定前に契約してしまう

- 現金払いにしてしまう

- 仕様変更が必要なのに連絡を怠る

コンサルタントは、どこからがNGで、どの手続きが必要かを理解しているため、事故を防ぐ役割を果たします。

実績報告(証憑提出)をサポートしてくれる

補助事業完了後の実績報告は、補助金申請の中でも手間がかかる部分です。

必要になる証憑は以下のように多岐にわたり、書類不備があると何度も差戻しになります。

- 請求書

- 見積書

- 契約書

- 領収書

- 振込明細

- 納品書

- 工事写真・設置写真

専門家が入ることで、「必要資料の抜け漏れチェック」「書類整合性の確認」「事務局とのやり取りサポート」などがスムーズに進み、確定検査の通過率が高まります。

補助事業全体のスケジュール管理を任せられる

補助金は、以下の注意点があり、スケジュール管理を誤ると補助金が受けられません。

- 交付決定前に発注してはいけない

- 実施期間内に契約・納品・支払いを完了させる必要がある

コンサルタントは、「いつ何をするべきか」「どの書類をいつ提出するか」「どの時点で変更が必要か」など、全体管理を行うことで事業者の負担を大きく軽減します。

申請可能な他の補助金・助成金も提案してくれる

補助金の種類は多く、事業者自身がベストな補助金を見つけるのは大変です。

専門家は、企業の状況に合わせて最適な制度を提案できます。

- ものづくり補助金

- 持続化補助金

- IT導入補助金

- 省力化投資補助金

- キャリアアップ助成金(※社労士領域)

結果として、補助金活用の幅が広がるというメリットがあります。

補助金コンサルタント活用の注意点

補助金の世界には多くの専門家が関与しますが、資格の有無や業務範囲を正しく理解していないと、違法行為に巻き込まれたり、補助金が不支給になるリスクがあります。

中には、何の資格もない無資格な業者がコンサルタントを自称し、いい加減な業務で手数料をぼったくるケースもあります。

※補助金のエビデンスを入手するのに、取引先各所とトラブルの原因にもなります。

私も上場企業の財務部長だったときに、取引先(買い手)が補助金申請でコンサルタントを使っていましたが、「補助金下りないから代金支払わない」とトラブルになり、先方のエセコンサルタントを詰めたことがあります。

※公認会計士の私の立場からしたら、大したサポートもなく(補助金制度の理解が浅い、事業計画の作成サポートも実質ゼロ、書類の整合性チェックもなく、形だけの申請)、何もしないでコンサルタント料をぼったくりしている悪徳業者にしか見えませんでした。

このように、使うコンサルタントを間違えると、取引先との信頼関係を損ねたり、業界での悪い噂が直ぐに広まるので、絶対に資格や登録があるコンサルタントを使って下さい。

補助金の種類にもよりますが、使うなら「行政書士」「社会保険労務士」「認定経営革新等支援機関」は、それぞれ法律上の役割と制限が明確に定められており、野良コンサルタントよりは安全です。

引用:認定支援機関のメリット

以下では、専門家区分ごとに注意点を整理します。

行政書士(補助金申請の書類作成・提出の専門家)

行政書士は、法律上「官公署へ提出する書類の作成・提出代行」を独占業務としています。

そのため、補助金申請(書類作成・電子申請)の代行は行政書士が担うべき領域です。

そのため、行政書士ではないものが書類作成の全てを請け負ったり、申請代行を行っている場合は違法業者です。

私の過去の被害の経験上、このような違法業者は詐欺師ですので、絶対に利用しないで下さい。

経営コンサルタント(認定支援機関以外の業者はインチキと思っておいた方が無難)

引用:認定経営革新等支援機関チラシ

認定支援機関(税理士、会計士、商工会議所、金融機関など)は、中小企業支援の専門機関として国に認定された組織です。

ものづくり補助金や事業再構築補助金などの大規模補助金では「認定支援機関の確認書」が必要となるケースもあります。

認定支援機関の登録を受けているコンサルタントは、「事業計画の作り込み」「財務モデルの作成」「設備投資戦略の立案」など、計画作成パートで企業に大きな価値を提供します。

ただし、認定支援機関は「計画の妥当性のチェック・補助金要件の確認」が主な役割であり、実績報告の証憑整理などの細かい実務はサポート範囲外の場合も多いので、注意が必要です。

理論上は、「認定経営革新等支援機関」である「行政書士」に依頼するのが一番効率的です。

ただし、行政書士は財務や経営の専門家とは限らず、登録者数も多いため、実力には大きなばらつきがあります。そのため、質の低い支援者に当たってしまう可能性が比較的高い点には注意が必要です。

私自身の経験(監査法人・上場企業の財務部門・各種コンサル業務)から言えば、低価格で業務を受託する行政書士は、質に問題があるケースが少なくありません。結果としてトラブルにつながることも多いため、安価なサービスには警戒が必要です。

補助金ではないですが、一番行政書士でビックリした案件は、派遣業登録の更新申請で、行政書士なのに登録要件と書類を誤ってクライアントに伝えていたケースでした。

※私は、労働者派遣事業の更新のために、財務諸表の合意された手続を受注していましたが、認識が違い過ぎて思わずツッコミを入れました。クライアントは金融機関から無理な借入を行い(行政書士に言われて実行したが、結局意味のない借入)、窮地に陥れられていました。

一方で、高い適正報酬を受け取っている行政書士には優秀な方が多く、コミュニケーション力や他の専門家との連携体制にも優れています。補助金のように手続きが複雑で、失敗すると大きな損失につながる案件ほど、信頼できる行政書士に依頼する方が安全で確実です。

社会保険労務士(社労士)は厚生労働省関係の助成金で活用

厚生労働省の助成金申請の代行は、社労士の独占業務です。

補助金と助成金は似ていますが、法律上扱える領域が異なります。

社労士が扱えるのは「助成金」であり、補助金の代行を行うと違法になります。

ただし、真っ当な多くの社労士事務所では、行政書士や認定支援機関との連携しているので、相談すること自体は可能です。

補助金と助成金の違い

補助金と助成金は似ているように見えますが、制度の成り立ち・審査方式・受給の難易度が大きく異なります。

誤解したまま活用すると、期待していた支援が受けられないこともあるため、まず両者の違いを明確に理解しておくことが重要です。

補助金は「審査あり」|助成金は「要件を満たせば原則支給」

- 事前に公募があり、全国の事業者が競争して応募

- 書類審査、場合によっては面談審査あり

- 採択率は 20〜60% 程度(種類や年度により大きく変動)

- 採択されなければ1円も支給されない

- 国の政策目的(DX・賃上げ・省力化など)への貢献が重要

- 要件を満たしていれば原則として支給される

- 書類不備・実態不一致がなければ高い確率で受給

- 審査というより「要件確認」に近い

- 雇用・労務改善の取り組みを支援する制度が中心

主管省庁が異なる(経産省 vs 厚労省)

以下のとおり、制度設計の考え方自体が異なっている点が大きな違いです。

補助金:経済産業省・中小企業庁・自治体

→ 設備投資、IT化、事業再構築、マーケティング、事業承継など事業拡大目的

助成金:厚生労働省

→ 働き方改革、雇用維持、キャリアアップ、人材育成など労務領域が中心

対象となる費用の種類も大きく異なる

- 補助金=「事業を伸ばすための投資」

- 助成金=「労務・雇用の改善への取り組み」

- 機械設備

- ITツールやソフトウェア

- 広告費

- 外注費

- 工事費

- 研修・マーケティング費用

- 賃金の引き上げ

- 正社員化による待遇改善

- 中途採用者への支援

- 人材育成研修

- 働き方改革に伴う制度整備

手続きの難易度は補助金の方が圧倒的に高い

- 事業計画書の作成が必須

- 証憑管理が厳密

- 実績報告で減額リスクあり

- 交付申請→交付決定という複雑なステップがある

- 事前着手禁止・現金払い禁止など運用ルールが厳格

- 就業規則や労働条件整備など労務分野

- 要件を満たせば支給される仕組み

- コンサルの品質差が比較的小さく、トラブルが少ない